- ホーム

- 三和都市開発のブログ

- 築何年なら安心?耐震基準・耐震等級【南海トラフ地震に備える】

築何年なら安心?耐震基準・耐震等級【南海トラフ地震に備える】

築何年なら安心?

これはよく聞かれる質問です。

建物の安全性は「耐震性」だけでは語れませんが、

特に不安の大きい"地震"に目を向けて

いわゆる「旧耐震」「新耐震」でわけられる建築基準法や、

「耐震等級」などについてわかりやすく解説します。

建物の安全性や耐震性について、築年数で判断する場合に役に立つ知識です。

南海トラフ地震や首都直下型地震への備えとしても、ぜひご一読ください。

目次

1. 耐震基準

2. 耐震等級

3. まとめ

1.耐震基準

国が定める、建物が地震に耐える構造の基準のことを「耐震基準」といいます。

建築基準法が定めている最低限クリアすべき基準を指していて、

「国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的」としており

家を守るのではなく、あくまでも命を守るための基準となっています。

耐震基準は、建物の着工前に行政が「建築確認」という形で審査します。

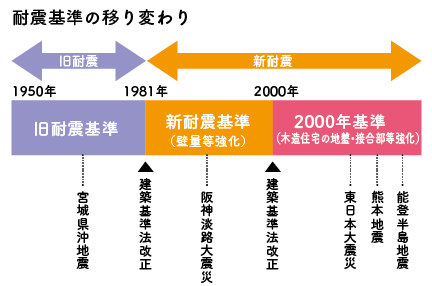

建築基準法は1950年にはじめて制定されましたが、

たびたび改正されています。

耐震基準も、下記のような流れで大きく変化してきました。

1971年 / 柱せん断設計強化

柱せん断設計強化がこの年に義務付けられました。

1970年以前の建物は、下記に挙げている旧耐震基準の建物より、

さらに弱い設計となっています。

1981年5月31日まで / 旧耐震基準

▶︎ 震度5強レベルに耐える力

旧耐震基準は、震度5強レベルの揺れでも建物が倒壊せず、

仮に建物が破損したとしても補修することで生活が可能となる構造基準として

設定されていました。

1968年の十勝沖地震や、1978年の宮城県沖地震を踏まえて、

次の「新耐震基準」へ改正されました。

▶︎ 旧耐震基準の建物の崩壊度

阪神淡路大震災(1995年 / 最大震度7.3)

死因の9割が住宅等の倒壊による圧死ということが明らかにされています。

さらに、被災した木造家屋の98%は旧耐震基準で建てられていたそうです。

(神戸大学大学院 藤江徹氏の調査による)

熊本地震(2024年 / 最大震度7)

石川県輪島市・珠洲市・穴水町 計5,705棟を対象とした調査では、

旧耐震基準の建物は5割以上が全壊・半壊という結果がでています。

(日本建築学会北陸支部の調査による 2024.6.25)

1981年6月1日以降 / 新耐震基準

▶︎ 新耐震基準の考え方は二段階設計

中程度の地震が数回起こる場合と、大規模の地震がまれに起こる場合を想定して、

それぞれの場合にどの程度の強度を求めるかということで"二段階設計”となっています。

・たまに起こる中程度の地震は、建物が壊れないようにする

・ごくまれに起こる大規模の地震は、建物が損傷しても、人命を守る

新耐震基準は、1981年6月1日以降の建物に義務化されています。

ただし、この時をまたいで建てられていた建物はこの基準を満たしていない可能性があります。

もし、新耐震基準かどうかを建築年月日で判断するとしたら、

建築確認証、検査済み証の日付を確認するのが良いでしょう。

住宅ローンのフラット35の審査では、「1983年4月1日」からの建物を新耐震とみなしています。

▶︎ 新耐震基準の建物の崩壊度

能登地震(2024年 / 最大震度7)

石川県輪島市・珠洲市・穴水町 計5,705棟を対象とした調査では、

1981年以降の新耐震基準の建物でも約3割が全壊・半壊となったことがわかりました。

一方、後述する2,000年基準以降の建物では約1割未満となっています。

能登地方では、2007年、2023年にもすでに震度6強クラスの地震があり、

過去の地震のダメージが蓄積して被害が増えたとされています。

(日本建築学会北陸支部の調査による 2024.6.25)

2000年6月1日以降 / 木造住宅に関する基準を強化

1995年に起きた阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことを受けて、

2000年に「建築基準法」および「住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法)」が改正されました。

▶︎ 改正された内容

1.地盤に応じた基礎の設計(事実上、地盤調査が必須となりました)

2.接合部に金具取り付け

3.偏りのない耐力壁の配置 など

現在の戸建はほとんどが木造住宅ですので、

もし築年数で耐震性を調べようとするなら、2000年基準を満たす家かどうかがポイントとなります。

▶︎ 1981年~2000年の間に建てられた住宅の崩壊度

日本木造住宅耐震補強事業者組合の調査

1981年6月〜2000年5月に建てられた住宅1万2,407棟に対しての耐震診断を行った結果が

下記のとおりです。

震度6強クラスの地震で、

・倒壊の可能性がある...22.9%

・倒壊の可能性が高い...61.59%

(2016年の調査)

熊本地震(2016年 / 最大震度7)

1981年6月~2000年5月に建てられた住宅862棟のうち、75棟が倒壊(8.7%)

2000年基準以降の住宅323棟のうち、7棟が倒壊(2.2%)

熊本地震では、震度7がわずか28時間のうち2回も起こりました。

耐震等級

阪神大震災、東日本大震災、熊本地震などを経て、

日本の耐震意識はさらに大きく変わってきました。

建築基準法の基準は「最低限」として、

それよりも安全な”複数回の地震にも耐える” ”自宅避難ができる” "補修をすれば住み続けられる"など

より高い耐震への指標をたよりにする流れがあり、

耐震性の評価には「耐震等級」も重要視されるようになりました。

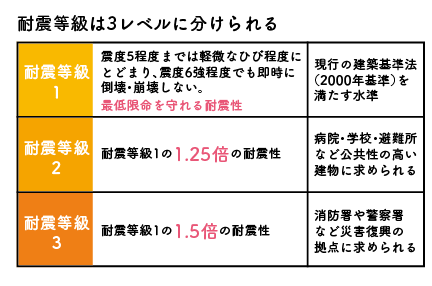

耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法)」に基づいた、

地震に対する建物の強さ(耐震性)を表す指標のことで、次の3つのランクに分けられています。

(住宅性能評価書があればそれに記載してあります。)

耐震等級1

建築基準法の耐震性能を満たす基準

倒壊・崩壊のしにくさ:極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震力(震度6強から7程度)に対し倒壊しない

損傷の生じにくさ:極めて稀に(数十年に一度程度)発生する地震力(震度5強程度)に対し損傷しない

一般的な戸建住宅は耐震等級1がほとんどです。

耐震等級2

建築基準法の1.25倍の耐震性

倒壊・崩壊のしにくさ:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対し倒壊しない

損傷の生じにくさ:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対し損傷を生じない

学校や病院、役所や公民館等、公共性の高い建物に求められます。

耐震等級3

建築基準法の1.5倍の耐震性

倒壊・崩壊のしにくさ:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対し倒壊しない

損傷の生じにくさ:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対し損傷を生じない

消防署や警察署、防災の拠点となる建物などに求められます。

また、行政の認定を受ける「長期優良住宅」にも、現在は耐震等級3が求められています。

まとめ

築何年までの建物には、安心して住める耐震性があるのか?という疑問には、

まずは建築基準法の改正年を把握して、

いつの基準で建てられた建物なのかを理解することが大事です。

特に、「1981年」は全ての建物において重要で、

「2000年」は木造住宅においての大きな分かれ目となっていますので

ぜひ注意してみてください。

|

三和都市開発への不動産売却 ・査定無料 ぜひご相談ください! |

|

このブログを読まれた方におすすめの記事

|

|

|

|

▶︎[大阪の安全なところ]地震に強い×治安の良い地域ランキング 〜南海トラフや強盗に備える〜

▶︎【大阪市の不動産】売却相談の多い街ランキング

▶︎ゲリラ豪雨で淀川氾濫!? そのとき危険な「浸水地域」〜特に摂津市は要注意〜

▶︎あぶない"地歴" 〜過去の地目や所有者を調べてみよう〜